お知らせ

漢方偉人伝 董奉(とうほう)

「西漢方薬店 漢方チャンネル」に「漢方偉人伝 董奉(とうほう)」を公開しました!

杏林の由来 ― 杏の木を植えた名医・董奉のやさしい医術

三国時代に活躍した伝説の名医、董奉(とうほう)。

彼は病を治すだけでなく、人と自然と社会をつなぐ医療を実践したことで、

現代でもなお“良医”の代名詞として語り継がれています。

治療の報酬は「杏の木」?

董奉は、治療した患者からお金を受け取ることは一切ありませんでした。

その代わり、患者には自分の家の周りに杏の木を植えるようにとお願いしていたのです。

しかもただ植えるだけでなく、病状の重さに応じて、

- 軽い症状 → 1本

- 重い症状 → 最大で5本

というように、「回復への感謝」を杏の木で表現するという粋な医療スタイルでした。

やがて董奉の家の周囲には、数えきれないほどの杏の林が広がったといいます。

「杏林」という言葉の誕生

この美しい逸話に由来して、

優れた医師のことを「杏林(きょうりん)」と呼ぶようになったと言われています。

今日ではその名残として、

- 医科大学の校名(例:杏林大学)

- 病院名

- 医療系団体の名称

などにも「杏林」が使われており、董奉のやさしい精神は今も生き続けているのです。

杏の恵みを独り占めしなかった董奉

杏の木が実をつけると、董奉はその実をただ売るのではなく、

- 穀物と交換し、食糧として人々に還元したり

- 余った杏を売って得たお金を、貧しい人々や旅人に分け与えたりしていました

治療だけでなく、社会全体を支える医療を実践していた董奉。

まさに、真の“医は仁術”を体現していた人物といえるでしょう。

杏仁豆腐のルーツも董奉?

杏の種=**杏仁(きょうにん)**は、漢方で咳止めや潤肺作用をもつ生薬として知られています。

しかし杏仁は少し苦味があるため、董奉は砂糖を加えて服用しやすくする工夫を提案しました。

これが、のちに**「杏仁豆腐」**という形で受け継がれたという説もあります。

医療と食文化がつながる、興味深いエピソードですね。

早春の花「杏」を見かけたら…

杏の花は、毎年3〜4月ごろに桜より早く咲くとされており、

梅や桃と似ていて見分けがつきにくいものの、

早春にふと目にした花が、もしかすると董奉の愛した「杏の花」かもしれません🌸

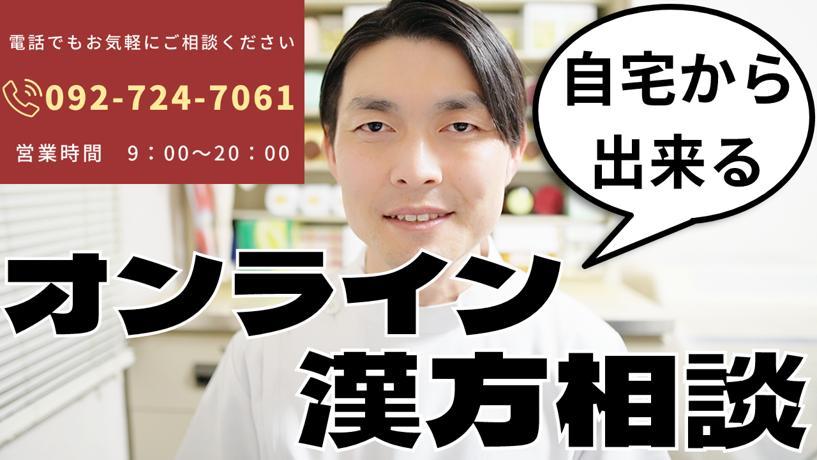

【西漢方薬店より】オンライン漢方相談のご案内

董奉のように、自然と人の調和を大切にした医療は、今の時代にも求められています。

西漢方薬店では、あなたの体質と症状に寄り添った丁寧な漢方相談を行っております。

「何を飲めばいいか分からない」「市販薬が合わない」と感じている方も、

どうぞ安心してご相談ください。

📌【オンライン漢方相談フォームはこちら】

https://nishi-kanpou.com/monshin

※ご住所などはまだ不要です。

この記事を書いた人

西漢方薬店 漢方処方アドバイザー

西 智彦(臨床歴20年)

鍼灸師、マッサージ師の国家資格と医薬品登録販売者の資格を持ち、学術発表症例発表実績として第24回経絡治療学会学術大会東京大会『肝虚寒証の症例腰痛症』等、また伝統漢方研究会会員論文集の学術論文からメディア取材まで幅広い実績もあります。

どうぞお一人で悩まずに、気軽にご相談ください。